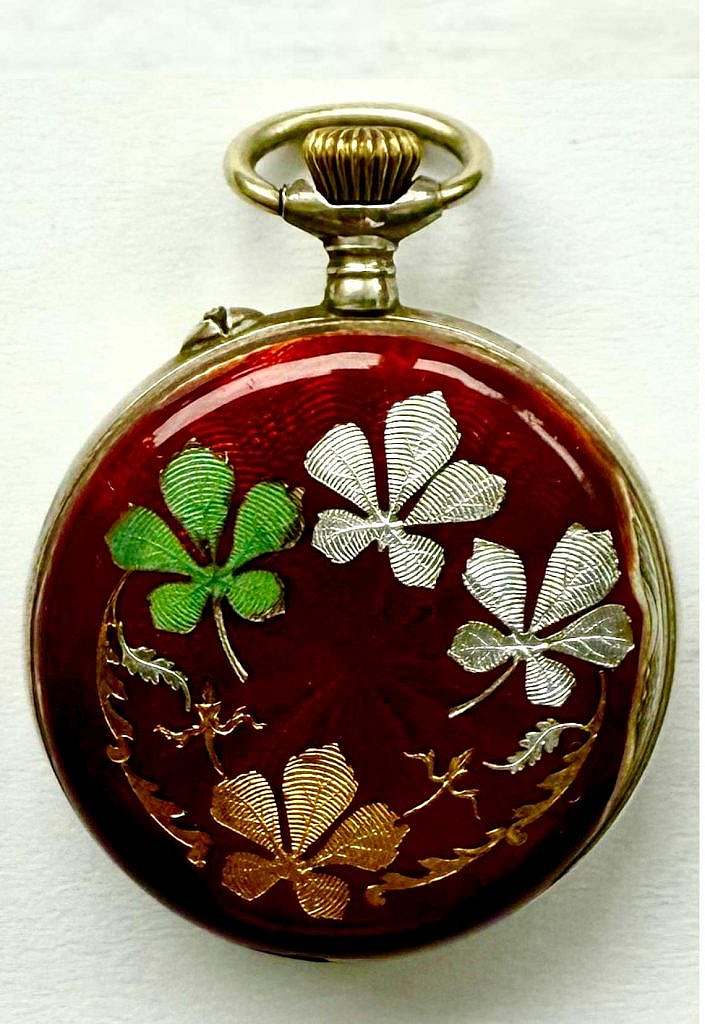

Reloj de bolsillo Joya para dama. Con grabado Guilloché esmaltado en rojo, con decoración vegetal de conjunto, formado por 4 hojas en color oro, plata y verde.

Catalogación Referencia: MIARB Nº 1.504 JDBC.

DATACIÓN HISTÓRICA DE LA FECHA DEL RELOJ:

Siglo XIX. Circa 1895

NOTICIAS COETÁNEAS A LA CONSTRUCCIÓN DEL RELOJ:

Se celebró por primera vez el Festival federal de lucha suiza y alpina (ESAF) en Biel» (Suiza)

La Confederación Suiza rechazó por mayoría una iniciativa popular sobre embajadas federales» (Referéndum del 3 de febrero de 1895).

Suiza negó una resolución federal para un monopolio del empastado de cerillas» (Referéndum del 29 de septiembre de 1895)

Suiza rechazó una enmienda constitucional sobre el ejército mediante referéndum» (3 de noviembre de 1895)

En 1895 se fundó la fábrica de carruajes y elevadores Schweizerische Wagons‑ und Aufzügefabrik AG en Schlieren (Zürich)»

El gran desprendimiento del glaciar colgante de Altels (Alpes suizos) – el mayor jamás observado hasta ese momento – ocurrió el 11 de septiembre de 1895»

PAÍS DE CONSTRUCCIÓN DEL RELOJ:

Suiza.

DESCRIPCIÓN DEL RELOJ:

Se trata de un reloj de dama suizo de estilo Lepine, con el colgante, la anilla de suspensión y la corona ranurada situadas a las XII. Dispone, además, en la carrura, de un pulsador lateral para el cambio horario a las XIII horas. Su caja, elaborada en plata finamente grabada al estilo guilloché, presenta en el bisel una decoración en tono plata que enmarca la esfera, y en la tapa posterior un espectacular esmalte translúcido rojo, sobre el cual destacan motivos vegetales y filigranas en esmalte policromado, conformando un conjunto de incomparable belleza.

Si profundizamos en su decoración, encontramos una exquisita composición de hojas esmaltadas: una en verde, otra en plata y otra en dorado, dispuestas de forma armónica sobre el fondo rojo translúcido. Esta simbología vegetal, alusiva a la fortuna, la belleza y la prosperidad, era muy apreciada en la orfebrería, joyería y relojería femenina de finales del siglo XIX.

La esfera, realizada en esmalte blanco sobre cobre convexo, está dotada de numeración romana en esmalte negro y agujas caladas en latón dorado estilo Luis XV, reflejo del gusto refinado y elegante de la Belle Époque.

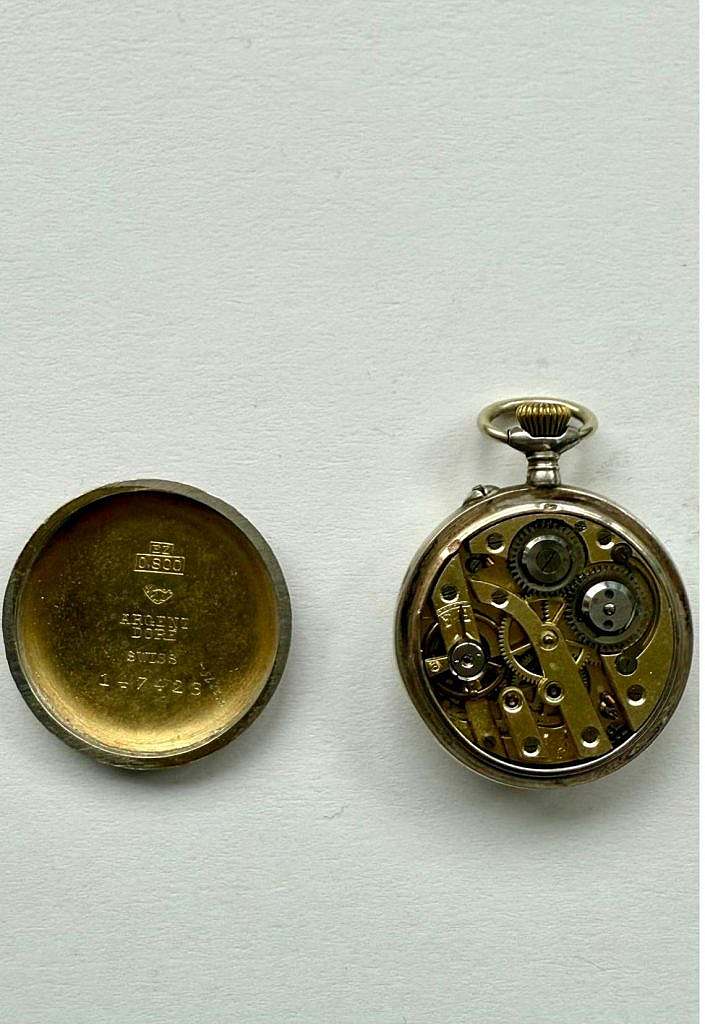

El movimiento mecánico, visible en la parte posterior, es de manufactura suiza, con platinas doradas, tornillería azulada y escape de áncora, dispuesto en un calibre redondo a puentes estilo “revolver”, característica constructiva habitual en los mecanismos de precisión de la época, que combina robustez y elegancia técnica. Todo ello evidencia la alta calidad y precisión relojera de este guardatiempos.

En conjunto, este reloj constituye una pieza de alta relojería femenina, que fusiona el arte decorativo con la excelencia mecánica, testimonio del virtuosismo artesanal que caracterizó la relojería suiza hacia 1895.

HISTORIA O ANTECEDENTES DE LA MARCA O MAESTRO RELOJERO QUE REALIZÓ ESTE RELOJ:

Contexto histórico y técnico de la relojería suiza hacia 1895

El reloj de dama suizo esmaltado en rojo de circa 1895 pertenece a una etapa de esplendor de la relojería helvética, un periodo en el que la perfección técnica y la ornamentación artística alcanzaron una de sus cumbres más refinadas. En esa última década del siglo XIX, Suiza se había consolidado como el gran centro relojero del mundo. En ciudades como Ginebra, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle o Saint-Imier, centenares de pequeños talleres trabajaban en una perfecta cadena de especialización artesanal, donde cada oficio representaba una pieza esencial de un engranaje colectivo que daba vida a auténticas joyas mecánicas.

En esos talleres, generalmente familiares, se respiraba un ambiente de precisión y dedicación absoluta. El reloj era el resultado de la colaboración de múltiples disciplinas científicas y artísticas:

El relojero ensamblaba y ajustaba el movimiento, dominando la micromecánica con una paciencia casi quirúrgica.

El fabricante de ébauches producía las platinas, los puentes y la arquitectura base del calibre, en este caso redondo a puentes estilo “revolver”, característico de la época.

El ajustador de escape garantizaba la regularidad del tic-tac mediante un trabajo de equilibrio entre la rueda de áncora, el volante y la espiral, una tarea de precisión microscópica.

El aceitador, figura tan humilde como imprescindible, aplicaba con finísimos punzones o cabellos de pluma diminutas gotas de aceite natural en los pivotes, permitiendo el movimiento suave de los engranajes.

El grabador y el guillocheur se encargaban de crear los delicados motivos lineales sobre la plata, trazados con máquinas de guilloché de altísima precisión, donde la geometría y el arte se fundían en una textura vibrante.

El esmaltador, un verdadero alquimista, aplicaba sucesivas capas de polvo vítreo que, tras la cocción en horno a más de 800 °C, daban ese brillo profundo y translúcido que caracterizaba los esmaltes rojos. La tonalidad del rojo, uno de los colores más difíciles de conseguir, dependía de proporciones exactas de óxidos metálicos —a menudo de oro o cobre— y de un dominio absoluto del fuego.

El joyero orfebre aportaba las filigranas doradas, los engastes o los detalles ornamentales, mientras que el fabricante de agujas elaboraba las estilizadas agujas caladas estilo Luis XV, con perfiles delicadamente recortados y bruñidos.

Finalmente, el encajador reunía todas las piezas: movimiento, esfera, bisel, vidrio, tapa y anilla, cerrando el ciclo de una cadena artesanal donde la precisión técnica se unía a la emoción estética.

En esa Suiza de 1895, las calles de La Chaux-de-Fonds o Le Locle resonaban con el rumor metálico de las limas, los martillos finos y los cepillos de pulir. Cada casa taller, iluminada por la luz natural que entraba desde los ventanales orientados al norte, era una microfábrica de tiempo donde el oficio se transmitía de padres a hijos. La producción seguía un modelo casi preindustrial pero profundamente humano, donde la ciencia del tiempo se encontraba con el arte del adorno.

Los relojes de dama esmaltados en rojo representaban entonces la síntesis perfecta entre precisión suiza y estética romántica. Eran objetos pensados no sólo para medir el tiempo, sino para expresar la elegancia, el gusto y el estatus social de quien los portaba. Cada ejemplar era único: la variación en el tono del esmalte, la composición floral o el grabado hacían que ningún reloj fuese exactamente igual a otro.

En suma, este reloj de 1895 nace en un ecosistema artesanal complejo, donde convergen la física, la química, la mecánica de precisión, la metalurgia, la orfebrería, la miniatura artística y la estética de la Belle Époque. Cada ejemplar resume una época en la que la belleza era inseparable de la exactitud, y donde los talleres suizos fueron verdaderos laboratorios de arte y ciencia al servicio del tiempo.

FOTOGRAFÍAS O IMÁGENES HISTÓRICAS DE LA ÉPOCA EN LA QUE SE UTILIZABA ESTE RELOJ:

CALIBRE DEL RELOJ:

El calibre de este reloj es redondo a puentes de estilo revolver.

Los relojes de bolsillo abarcan una amplia gama de calibres, desde los más antiguos como el catalino el semicatalino a los básicos como el calibre Roskopf, hasta los más avanzados como el calibre tourbillon. Cada uno de estos calibres refleja diferentes enfoques para la medición del tiempo, adaptados a las necesidades tecnológicas, económicas y sociales de su época.

En relojería, el término calibre hace referencia al diseño o tipo de movimiento interno de un reloj, incluidas las dimensiones, disposición y componentes del mecanismo. En el caso de los relojes de bolsillo, hubo una amplia variedad de calibres desarrollados a lo largo de los siglos XIX y principios del XX, adaptados a distintas necesidades y estilos.

TIPO DE ESCAPE DEL RELOJ:

El escape de este reloj es de cilindro.

En la relojería mecánica, el escape es el órgano encargado de regular la transmisión de energía desde el tren de rodaje hacia el volante y la espiral. Su misión es doble: por un lado, mantener la oscilación del órgano regulador mediante impulsos periódicos, y por otro, dividir de forma precisa el tiempo en fracciones iguales, que serán indicadas por las agujas. En los relojes de bolsillo, desde el siglo XVI hasta comienzos del XX, se desarrolló una gran variedad de escapes, cada uno con características propias que marcaron la evolución técnica hacia la relojería moderna.

El escape catalino (verge fusee escapement)

Es el más antiguo de todos los empleados en relojería portátil. Introducido en el siglo XVI, consta de un eje vertical denominado Verge fusee con dos paletas que engranan directamente con la rueda de escape en forma de corona, llamada catalina. Su principalventaja es la simplicidad, pero adolece de ser muy ineficiente, con gran fricción, alto desgaste y una amplitud reducida del volante. Siempre se combina con la cuerda-fusée o cadenita necesaria para compensar la irregularidad del muelle real. Su sonido fuerte y característico delata este tipo de mecanismo.

El escape semicatalino

Llamado así porque conserva la estética de los relojes catalinos pero con un mecanismo completamente distinto, aparece en el siglo XIX como transición hacia la relojería moderna. En lugar del primitivo sistema de Verge Fusee, emplea un escape de áncora, mucho más preciso y duradero. A menudo se confunden con los catalinos, pero se distinguen porque su escape no es vertical y porque suelen carecer de fusée, trabajando directamente con el barrilete. En la práctica, el semicatalino marca el paso del reloj antiguo al moderno, al unir una caja de estilo tradicional con una mecánica evolucionada.

El escape Duplex

este escape constituye uno de los desarrollos más interesantes en la historia de la relojería de bolsillo del siglo XVIII y XIX, al representar un punto de transición entre los escapes de rueda de corona y los más evolucionados de áncora. Su nombre proviene del diseño de su rueda de escape, que posee dos series de dientes dispuestas en niveles distintos, una superior y otra inferior, responsables respectivamente del impulso y del bloqueo. En esencia, el Duplex es un escape directo, pues transmite la energía del tren de engranajes al volante sin intermediarios como paletas o áncora. Su funcionamiento puede describirse del modo siguiente: la rueda de escape gira impulsada por el muelle real, y en su eje se encuentra un pasador o piedra de impulso montado en el eje del volante. Cuando este oscila, dicho pasador se acopla momentáneamente con uno de los dientes largos de la rueda de escape, recibiendo de él el impulso que mantiene su oscilación. Una vez transmitida la energía, un diente corto de la misma rueda entra en contacto con la superficie de bloqueo o disco del eje, deteniendo el movimiento hasta el siguiente paso del volante. Este juego alterno de impulso y bloqueo, logrado mediante dos coronas de dientes, confiere al sistema una regularidad notable siempre que las proporciones sean exactas. El escape Duplex ofrece un rendimiento muy eficiente en términos de fricción, ya que reduce el número de puntos de contacto y elimina las pérdidas que generan las paletas del áncora. Sin embargo, su principal debilidad reside en su extrema sensibilidad: una leve variación en la altura de los dientes, en la posición del pasador o en la geometría del disco de bloqueo puede alterar su marcha o incluso detener el reloj. Por esta razón, aunque alcanzó un grado de precisión muy respetable en su tiempo y fue empleado por diversos relojeros europeos, su ajuste requería una pericia considerable y su mantenimiento resultaba complejo. Además, al no permitir cuerda en ambos sentidos ni incorporar sistemas antichoque, el Duplex era poco adecuado para relojes de uso cotidiano. Con el avance del siglo XIX y la consolidación del escape de áncora suizo, más robusto y fácil de regular, el Duplex cayó en desuso, permaneciendo hoy como una pieza de interés histórico y técnico. Su diseño, elegante en su simplicidad, resume el espíritu de una época en que la relojería buscaba conjugar precisión científica y refinamiento mecánico.

El escape de cilindro

Introducido por Thomas Tompion y perfeccionado por George Graham a principios del siglo XVIII, fue uno de los más difundidos en relojes de bolsillo de los siglos XVIII y XIX. Su principio se basa en un cilindro hueco en cuyo interior engrana la rueda de escape. El impulso se transmite con menor fricción que en el catalino, y permite relojes más planos y precisos, aunque el desgaste de las superficies de contacto limitaba su durabilidad.

El escape de espiga o de clavijas (pin lever escapement)

Popularizado en relojería económica del siglo XIX, consiste en una rueda de escape que impulsa pequeñas clavijas en lugar de paletas de rubí. Se trataba de una solución barata, de fabricación sencilla, pero menos precisa y duradera que los escapes de áncora.

El escape de detente o de cronómetro (detent escapement)

Empleado principalmente en cronómetros marinos y en algunos relojes de bolsillo de alta precisión. Se caracteriza por su transmisión directa del impulso al volante, con una sola dirección de acción. Su ventaja es la altísima precisión y la ausencia de fricciones innecesarias; su desventaja, la fragilidad, pues un golpe o sacudida puede detener la marcha.

El escape de áncora inglés y el áncora suizo

El escape de áncora, inventado en Inglaterra a finales del siglo XVII, introdujo la idea de una palanca intermedia (el áncora) que transmite el impulso desde la rueda de escape al volante. El escape de áncora suizo, perfeccionado en el siglo XIX, se convirtió en el estándar de la relojería moderna. Su principal virtud es la combinación de fiabilidad, eficiencia y facilidad de ajuste.

Otros escapes menos comunes

En el campo experimental o de alta relojería aparecieron también el escape duplex (de doble impulso, desarrollado en el siglo XVIII), el escape de rueda de encuentro (muy temprano, precursor del catalino), o el escape de palanca con clavijas. Estos sistemas tuvieron difusión limitada, pero forman parte de la historia técnica de los relojes de bolsillo.

TIPO DE VOLANTE DEL RELOJ:

El volante de este reloj es anular.

Dentro de la maquinaria de un reloj mecánico, el órgano regulador tiene por objeto transformar la energía suministrada por el tren de rodaje en oscilaciones periódicas que gobiernan el avance de las agujas. En este contexto, el volante constituye el elemento oscilador por excelencia. El volante anular, definido por su geometría de aro cerrado, se caracteriza por un reparto homogéneo de la masa en torno al eje de oscilación, lo que genera un elevado momento de inercia. Esta propiedad asegura una mayor estabilidad isócrona frente a perturbaciones menores, aunque a costa de requerir mayor aporte energético desde el escape.

El volante anular macizo fue empleado ya en los relojes portátiles del siglo XVII y se consolidó como estándar en la relojería de bolsillo de los siglos XVIII y XIX. Su principal limitación técnica radicaba en la sensibilidad térmica: la dilatación del metal alteraba el diámetro efectivo y, por ende, la frecuencia. Para corregir esta deficiencia, Abraham-Louis Breguet introdujo a finales del siglo XVIII el volante bimetálico cortado, cuyo aro, formado por láminas de acero y latón, incorporaba ranuras de dilatación que permitían una compensación dinámica frente a la variación de temperatura. Este avance fue clave en el desarrollo de los cronómetros marinos y estableció un estándar técnico que se mantuvo hasta el siglo XX.

En paralelo, la búsqueda de precisión condujo a la implementación de volantes con tornillos de regulación. Estos incorporaban en la periferia pequeños tornillos de latón, oro o platino que permitían variar el momento de inercia y equilibrar dinámicamente el oscilador. Charles Édouard Guillaume, premio Nobel de Física en 1920, desarrolló una aleación de hierro y níquel conocida como Invar que revolucionó la relojería al ofrecer una elasticidad prácticamente invariable frente a la temperatura. Con la introducción de estas aleaciones, la necesidad del volante cortado desapareció, dando paso a volantes anulares macizos con comportamiento térmico estable.

En la relojería contemporánea, firmas como Rolex,Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre, Breguet, F.P. Journe, Cartier entre otras perfeccionaron el concepto del volante anular mediante sistemas de inercia variable. Rolex patentó su volante Microstella (patente suiza CH 356.934, de 1961), con microtornillos interiores que permiten ajustar la inercia sin alterar la masa global. Patek Philippe, por su parte, desarrolló el sistema Gyromax en 1951, en el que pequeñas masas pivotantes dispuestas radialmente permiten una regulación extremadamente precisa y aerodinámicamente más eficiente. Estos sistemas eliminaron la necesidad de raquetas de ajuste y se consolidaron como referentes en la alta relojería suiza.

La evolución reciente ha incorporado nuevos materiales y arquitecturas. El empleo de silicio monocristalino, introducido en relojería a principios del siglo XXI (Ulysse Nardin, 2001; Patek Philippe, 2005), ha permitido diseñar volantes ultraligeros, antimagnéticos y con coeficientes de dilatación prácticamente nulos. Asimismo, algunos fabricantes han explorado volantes esqueletados o con geometrías complejas optimizadas mediante simulaciones computacionales para minimizar la resistencia aerodinámica y mejorar la eficiencia energética.

En conclusión, el volante anular representa no sólo la pieza central del órgano regulador, sino también un testimonio histórico de la constante búsqueda de la isocronía. Desde el volante macizo del siglo XVII hasta los actuales volantes de silicio con inercia variable, su evolución refleja un diálogo entre tradición artesanal, innovación metalúrgica y desarrollo científico que ha definido el progreso de la relojería de precisión.

HISTORIA DE LA RELOJERÍA DE BOLSILLO EN EL MUNDO:

La historia de la relojería de bolsillo constituye un relato fascinante de innovación, arte y técnica, que se desarrolla a lo largo de varios siglos y atraviesa distintos países y tradiciones culturales. Sus orígenes se sitúan en la Europa del siglo XVI, cuando los primeros relojes portátiles comenzaron a aparecer en Alemania e Italia. En Nuremberg, Peter Henlein desarrolló en torno a 1510 los primeros relojes de bolsillo, conocidos como Nürnberger Eier por su forma ovoide, combinando muelles de cuerda con engranajes rudimentarios. Paralelamente, en Italia se produjeron piezas de carácter artesanal, a menudo como objetos de lujo para la nobleza, donde la decoración superaba la precisión mecánica, utilizando cajas de oro y esmaltes pintados.

Durante el siglo XVII, Francia e Inglaterra se consolidaron como centros fundamentales de la relojería de bolsillo. En Francia, los talleres parisinos desarrollaron complicaciones como repeticiones de cuartos y calendarios, mientras que la escuela inglesa, representada por relojeros como Thomas Tompion y George Graham, perfeccionó los escapes de reloj y los sistemas de compensación de temperatura, con avances decisivos en la precisión cronométrica. La implantación del escape de áncora inglés en 1675 permitió la fabricación de relojes de bolsillo más fiables y duraderos, estableciendo un estándar de excelencia que influiría en toda Europa.

Suiza se convirtió en el siglo XVIII en el epicentro de la relojería de lujo y precisión. Ciudades como Ginebra, La Chaux-de-Fonds y Le Locle consolidaron talleres que combinaban técnicas francesas, inglesas y propias. Se destacaron por la miniaturización, los acabados de alta calidad, la introducción de escapes innovadores como el Duplex y el cilindro, y la producción de complicaciones complejas, incluyendo cronógrafos, repetición de minutos y calendarios perpetuos. La relojería suiza se orientó tanto al mercado europeo como al americano, donde la demanda de relojes portátiles precisos creció durante la expansión industrial.

En Alemania, Sajonia, especialmente la región de Glashütte, desarrolló un estilo propio a partir del siglo XIX, con énfasis en la precisión técnica y la excelencia mecánica. Relojeros como A. Lange & Söhne crearon calibres con acabados de alta calidad, platinas decoradas y sistemas de regulación innovadores, que rivalizaban con los mejores relojes suizos, aportando además un carácter distintivo a la relojería alemana.

En Inglaterra, el siglo XVIII y XIX fue la época dorada de la relojería de precisión con los relojes de bolsillo de alta precisión destinados a la navegación y la cronometría. John Harrison desarrolló los famosos cronómetros marinos que resolvieron el problema de la longitud, mientras que otros fabricantes perfeccionaban escapes y ruedas de volante con balances de compensación térmica, consolidando a Inglaterra como referente en relojería científica y de precisión.

Italia, aunque menos influyente en la producción industrial, mantuvo una tradición artesanal de relojería de lujo, con relojes de bolsillo decorativos y complicados, destinados a la aristocracia y al coleccionismo, combinando esmaltes, piedras preciosas y grabados finos.

En Estados Unidos, la relojería de bolsillo se industrializó en el siglo XIX, con empresas como Waltham Watch Company y Elgin National Watch Company, que desarrollaron producción en serie de relojes precisos y asequibles. El modelo estadounidense se caracterizó por la estandarización de piezas y la robustez, lo que permitió la expansión del reloj de bolsillo entre la clase media y los ferrocarriles, donde la precisión era esencial para la seguridad.

Rusia también tuvo un papel destacado, especialmente durante el siglo XIX y principios del XX, con talleres como los de Peterhof y las manufacturas de San Petersburgo, que produjeron relojes de lujo e incorporaron influencias suizas en escapes y decoración, abasteciendo a la nobleza imperial y al mercado europeo.

Japón y China, aunque inicialmente adoptaron la relojería europea a través del comercio, comenzaron a producir relojes de bolsillo de manera local desde finales del siglo XIX y principios del XX. En Japón, compañías como Seikosha iniciaron la manufactura de relojes inspirados en modelos suizos y americanos, adaptando tecnologías importadas y formando las bases de la relojería moderna japonesa.

A lo largo de los siglos XVIII y XIX, la relojería de bolsillo se consolidó como un fenómeno global, en el que Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Italia y Rusia desempeñaron papeles decisivos, mientras que Japón y China adoptaron progresivamente estas técnicas para su industria emergente. Cada país aportó innovaciones únicas: escapes, compensaciones, complicaciones y acabados decorativos, que reflejan tanto las exigencias funcionales como la sensibilidad estética de sus respectivas culturas. La relojería de bolsillo, en definitiva, no solo fue un instrumento de medida del tiempo, sino un objeto artístico y tecnológico que permitió el desarrollo de estándares de precisión y manufactura que sentaron las bases de la relojería contemporánea en todo el mundo.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA PARA LA DESCRIPCIÓN DE ESTE RELOJ:

Monografías:

Abella Ramón. La relojería suiza. Madrid: Ministerio del estado, 1912.

Acudiré, Alain. La Grande Horloge. París: Les editions de l’amateur, 2000.

Amades, Joan. Els rellotges de sol: art popular. Barcelona: La Neotípia, 1938.

Bailey, Chris H. Two hundred years of American Clocks and watches. New York: Prentice Hall, 1975.

Balfour, Michael. Relojes clásicos. Madrid: Ed. Libsa S.A., 1991.

Ballesteros Sotomayor, Fernando. Tratado práctico de restauración de esferas de relojes. Sevilla: 1954 (Gráf. de Gavidia).

Barquero, José Daniel. Enciclopedia del reloj de bolsillo. Barcelona. Amat Editorial

Barquero, José Daniel. Diccionario Enciclopédico profesional de alta relojería. Furtwangen editores. 2010.

Barquero, José Daniel. Relojes Bahne Nonniksen. Furtwangen Editores. 2011.

Barquero, José Daniel. Diccionario de Relojes. Furtwangen Editores. 2008.

Bassermann, Jordan; Ernest Von y Bertele, Hans Von. Montres, horloges et pendules. Trad. Francesa de Uhren, 4ed. Braunscheweig: Presses Universitaries de France, 1964.

Belda González, Pedro-Germán. Relojes especiales: teoría y reparación. Madrid: Xandró, 1995. 2ª edición.

Belekda, Silvio. L’orologio e la moda. Milano – Italia: Mazzotta, 1994.

Benito Ruano, Eloy. Relojes y relojeros del Ayuntamiento de Madrid en el siglo XVIII. Madrid, 1970 ([Ruycar, imp.])

Brusa, G. L’arte dell Orologería in Europa. Bramante, 1978.

Bruton, Enric. Clocks & watches. Verona – Italia: The hamlyn publishing group, 1968.

Bruton, Eric. Antique Cloks and Cloks Collecting. Londres, 1974

Bruton, Eric. The history of clocks and watches. London: Little, Brown, 2000.

Cardinal, Catherine; Piguet, Jean Michel. Musée International d’horlogerie: La Chaux de fonds-Suisse du cadran solaire à l’horloge atomique: catalogue of selected pieces. París:[s.e.], 2002.

Colón de Carvajal, J. Ramón. Catálogo de relojes del Patrimonio Nacional. Madrid: Patrimonio Nacional, 1987.

Colón de Carvajal, J. Ramón. Catálogo de relojes del Patrimonio Nacional. Madrid: Patrimonio Nacional, 1987.

Cutmore, M. Watches 1850-1980. Reino Unido:[s.e.], 2002.

Downing, Alan. Voyage to the end of time. Suiza-Geneva: Editions Chellenge para Patek Philipp, 1989.

Echeverría, José Miguel. Coleccionismo de relojes de bolsillo. Madrid : Everest, 1982

El astrolabio. Instrumentos astronómicos hispano árabes. Barcelona: Editado por Roca Radiadores S.A., 1994

El Marqués de Cerralbo. Madrid: Museo Cerralbo. Ministerio de Educación y Cultura de España, 1996.

Exposition de la fabulause collection priveé de Patek Philippe 1839-1989: Musée de l’horlogerie et de l’emaillerie Genève. Geneve, 1989.

G. Randall, Anthony; Goord, Richard. Catalogue of watches in the British Museum VI. London: Bristish Museum Publications, 1990.

García-Diego, José A. Los relojes y Autómatas de Juanelo Turriano. Madrid, Albatros, 1982.

García-Diego, José A. Los Relojes y autómatas de Juanelo Turriano. Madrid: Albatros Ediciones, 1982. Tempus fugit. Monografías españolas de relojería; 6.

Gisbert L. Brunner y Christian Pfeiffer-Belli. Wristwatches. Armbanduhren: Montres-bracelets, Köneman, 1999

Lassaussois, Jean. El Mundo de los relojes; [traducción de Miguel Giménez Saurina]. Barcelona: Ultramar, DL 1998

Lippincott, Kristen. El tiempo a través del tiempo. Barcelona: Grijalbo, 2000.

Locke, John. Your pocket watch: the owners guide to mechanical pocket watches. Hythe: Brabourne Books, 2003.

Loones, Brian. Brass Dial clocks. Reino Unido – Suffolk: Antique Collectors Club, 1998.

Manual de relojería electrónica y de cuarzo; bajo la dirección de H. Lecoultre y A. Jiménez. Viladrau : Cedel, 1978

Marechal, Pedro: Arte de conservar y arreglar los relojes de muestra, para las personas que no tienen conocimiento alguno de la relojería: compuesto por Don Pedro Marechal, maestro relojero en la corte de Madrid. Barcelona: Juan Francisco Piferrer, [179-?].

Matas, Josep: Apuntes sobre la técnica relojera.

Mayand, Jean-Luc. Besançon horloger 1793-1914. Besançon: Musée du temps editeur, 1994.

Meis, Reinhard. Les montres de poche: de la montre-penditif au tourbillon. Fribourg: Office du Livre, 1980.

Memorie de Sabliers, collections: mode d’emploi. París: Les editions de l’amateur, 1997.

Miller’s clocks & barometers buyer’s guide. Tenterden: Miller’s, 2001.

Monreal y Tejada, Luis. Relojes antiguos: 1500-1850. Barcelona, 1955, Colección F. Pérez de Olaguer-Feliu.

Montañés Fontenla, Luis. El escape y el péndulo: literatura relojera. Madrid: Antiqvaria, D.L. 1991

Montañés Fontenla, Luis. La máquina de las horas: Introducción al conocimiento del reloj. Madrid: Isla, 1975.

Montañés Fontenla, Luis. Relojes de los museos madrileños. Madrid, octubre 1954. I Cuadernos de Relojería.

Montañés Fontenla, Luis. Relojes de un Palacio. Madrid: Museo Cerralbo. Ministerio de Educación y Cultura de España, 1997.

Montañés Fontenla, Luis. Relojes españoles. Madrid: Prensa española, 1968.

Montañés Fontenla, Luis. Relojes, Antiqvaria, S.A. Ediciones, Madrid, 1997.

Morató i Via, Salvador. Els rellotges de sol del Penedès.Vilafranca del Penedès: Museo de Vilafranca, 1993.

Moreno, Roberto. Vida y obra de José Rodríguez de Losada. Madrid: Fundación Juanelo Turriano, 1995.

Negrehi, Giampiero; De Vecchi, Paolo. Patek Philippe. Könemann: [s.e.], 1999.

P. De Vecchi e G. Gregato. Orologi da Polso: storia, costume, collezionismo. Milan: Editorial Giorgio Mondadori, 1996.

Palau i Claveras, Miquel. Rellotges de sol: història i l’art de construïr-los sense matemàtiques. Barcelona: Millà, 1970.

Patek Philippe Museum Films. Suiza: [s.e.], 2004. D.V.D. + vídeo.

Producción y comercio de la joyería y relojería en España y Europa. Barcelona: Fira de Barcelona, 1992.

Rawlings, Arthur L. The Science of clocks and watches. Upton: British Horological Institute, 1993

Roberts, Derek. British Longcase clocks. EE.UU.: Schiffer, 1990.

Segura, Carme; Farré, Eduard. Gràcia, a l’ombra del seus rellotges: testimonies d’una història. Barcelona: [s.e.],1999.

Segura, Carme; Farré, Eduard: Gràcia, a l’ombra dels seus rellotges. Barcelona: Ed. Taller d’Història de Gràcia, 1999.

Segura, Carme; Farré, Eduard; Camps, Esteve: Les places de Gràcia, Homenatge a Josep Buch. Barcelona: Ed. Taller d’Història de Gràcia, 2001.

Shenton, Alan. Pocket watches: 19th&20th century. Reino Unido:[s.e.] , 1996.

Shenton, Alan; Shenton, Rita. Collectable clocks. London: Antique Collectors’ Club, 1998.

Shugart, Cooksey; Engle, Tom; Gilbert, Richard E.: Complete price guide to watches.

Simoni, Antonio. Orologi dal ’500 al ‘800. Milán: Antonio Vallardi, 1965, 1972.

Smith, Alan. The Guinness book of clocks. London: Guinness Superlatives, 1984

Stern, Philippe. Patek Philippe. Star calibre 2000. Geneve-Suiza: Scriptor, 2004.

Symonds, R.W. A book of English clocks. London: Penguin books, 1950.

Tardy. La pendule française dans le monde. París, 1981-1984. 5 vols. 5a edición.

Temps i rellotges. Barcelona: Ed Fundació Caixa de Pensions, 1985. Trad: Tiempo y relojes. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986; Reed: Tiempo y relojes. La Coruña: Casa de las Ciencias, 1987

Ullyett, Kenneth. British clocks and clockmakers. London : Collins, 1947

Ullyett, Kenneth. In Quest of clocks. London: Rockliff, 1951.

Uresova, Libuse. El arte de la relojería. Madrid: Libsa, 1990.

Viñola y Lardies, Vicente. Tratado de la Relojería alegórica. Barcelona: Establecimiento tipográfico de R. Pujol, 1901.

Publicaciones Periódicas:

“Rellotge”. Gran Enciclopèdia Catalana (2a edició) 1988, vol 19, p. 215-221

“Rellotger” “Quadranter”. Diccionari d’Història de Catalunya, p. 871 i 904. Barcelona: Edicions 62, 1992

A medieval Catalan clepsydra and carillon. “Antiquarian Horology” n. 4, vol. 18, Winter 1989, p. 371-380

Abraham-Louis Breguet (1747-1823). “Arte y Hora” n. 118H1, Mar-Abr 1996, p. 4-10

Adiciones a la colección “El Fascinante Mundo de los Relojes. Enciclopedia del Reloj de Pulsera”. Barcelona: Ed. Planeta-De Agostini (6 vols.), 1998

Alberto Billeter, un relojero suizo en Barcelona. (1ª parte) “Arte y Hora” n. 121H4, Nov-Dic 1996, p. 12-18; (2ª parte) “Arte y Hora” n. 122H5, Ene-Feb 1997, p. 6-11

Antigüedades & coleccionismo. Barcelona: Guía de prensa.

Barnajoya salón de la joyería, relojería, y platería. Barcelona. Feria internacional de muestras.

Breve repaso a la evolución del reloj eléctrico. “Arte y Hora” n. 145H27, Set-Oct 2001, p. 16-23

Calendarios mecánicos, precursores del reloj. “Arte y Hora” n. 135-H/18, Sep-Oct 1999, p.10-19

Cronometraje deportivo. “Dynamic Cronos Magazine” n. 17, Jul-Ago 1992, p. 28-31

Cronometría de marina. Hora y posición. “Arte y Hora” n. 146H28, Nov-Dic 2001, p. 14-19

Cronos Magazine. Curt, Laura. Barcelona: Curt, [200?]

Cronos: revista de rellotgeria. Barcelona: Federació de rellotgers de Catalunya.

Cuadrantes solares hispano-árabes. “Arte y Hora” n. 131H14, Nov-Dic 1998, p. 20-27

Diccionarios y enciclopedias:

Diderot & d’Alembert. L’encyclopédie: Horlogerie. París: Bibliotheque de l’image, 2002.

El astrolabio, ilustre antepasado del reloj. (1ª parte) “Arte y Hora” n. 125H8, Set-Oct 1997, p. 16-24; (2ª parte) “Arte y Hora” n. 126H9, Nov-Dic 1997, p. 8-14

El astrolabio. “Astronomia. El universo en tus manos”, Fascículo n. 34, p. 149-150. Barcelona; Ed. Orbis, 1992

El astrolabio. “Investigación y Ciencia” n. 191, Ago 1992, p. 50-51

El astrolabio. de J.D. North (traducción) “Máquinas de computo” TEMAS 4 Investigación y Ciencia 1996, p. 6-17

El Fascinante mundo de los relojes: enciclopedia del reloj de pulsera. [Barcelona]: Planeta DeAgostini, DL 1998

El Kitab al-Anwa’ de ibn Asim por Miquel Forcada (resención). “Investigación y Ciencia” n. 220, Ene 1995, p. 93-94

El libro de los relojes de Alfonso X. “Arte y Hora” n. 124H7, May-Jun 1997, p. 4-10

El museo “L’Homme et le Temps”. “Arte y Hora” n. 117, Ene-Feb 1996, p. 3-11

El nocturlabio, un reloj de estrellas. “Arte y Hora” n. 136H19, Nov-Dic 1999, p. 34-41

El nom de la rosa y les hores canòniques. “La Busca de Paper” n. 6, Primavera 1990, p. 2-3

El reloj astronómico que dió la hora de Barcelona aún es juez del tiempo. “La Vanguardia” 10/4/1988

El reloj de la catedral de Barcelona. “Dynamic Cronos Magazine” n. 9, Mar-Abr 1991, p. 62

El reloj de sol analemático. “Astrum”, 69, juliol 1986, p. 5-9

El Reloj de Sol. De la astronomía la filosofía. “Pàmies Collectors” n.5, Des. 2003, p. 38-40

El reloj mecánico desde 1300 a 1650. “Arte y Hora” n. 139H22, May-Jun 2000, p. 4-11

El reloj mecánico desde 1650 a 1950. “Arte y Hora” n. 140H23, Set-Oct 2000, p. 14-20

El reloj y los elementos. “Oro y Hora” n. 261, Feb 1982, p. 26-28

El rellotge de sol del manuscrit 225 de Ripoll. “La Busca de Paper” n. 2, 1989, p. 2-3. Trad.: A sundial in the manuscript 225 from Ripoll. “Bulletin of the British Sundial Society” 91.2, Jul 1991, p 35-37

El rey de los relojes. Big Ben. “Oro y Hora” n. 267, Set 1982, p. 53-54

Els antics rellotgers de Gironella. “El Vilatà” n. 82, Ago-Set 1990 15, p. 59-61

Els Ratera, rellotgers d’Igualada al segle XVIII. “Aiona Revista-La Veu de l’Anoia” Igualada 23/8/1996, p. 3-7

Els Rosals, rellotgers de Manresa al segle XVIII. “Quadern del Museu de Manresa” n. 16, Estiu 2001, p. 2-4; encartat a Manresa: “Dovella” n. 73, tardor 2001

Elsevier’s dictionary of jewellery and watchmaking: in five languages English, French, German, Italian and Spanish. Amsterdam: Elsevier, 1984

Especulaciones astronómicas al entorno de las Taulas de Menorca. “Arte y Hora” n. 132H15, Ene-Feb 1999, p. 8-17

Europa Star España. Barcelona: Linestar, 1993-

Gold & Time: Periódico profesional de la nueva joyería-relojería. Madrid: Grupo, Nexo, [200?].

Joyería, relojería y bisutería: análisis de coyuntura. Barcelona: Fira de Barcelona, 1990.

Kjellberg, Pierre. Encyclopédie de la pendule française. París: Les editions de l’amateur, 1997.

La antigua relojeria japonesa de origen occidental (1551-1873). “Arte y Hora” n. 141H23, Nov-Dic 2000, p. 14-23

La clepsidra de las Gacelas del manuscrito de relojes de Al-Muradi “Arte y Hora” n. 128H11, Mar-Abr 1998, p. 10-18

La decoración del reloj portátil. “Arte y Hora” n. 150H32, Set-Oct 2002, p. 6-14

La família Bover, rellotgers de Sant Joan de les Abadeses. “Full parroquial de Sant Joan de les Abadeses”, 1996: 19/5, 26/5 i 2/6

La medida del tiempo en el antiguo Egipto. “Arte y Hora” n. 151H33, Nov-Dic 2002, p. 6-19

La Sphaera Horarum Noctis de Ramon Llull. “La Busca de Paper” n. 22, Primavera 1996, p. 3

L’ombra d’uns rellotges publicitaris graciencs de l’any 1886. “Tot Gràcia” n. 38, Set-Oct 1991, p. 22

Los relojes artesanos de Alonso Alvarez. “Arte y Hora” n. 138H21, Mar-Abr 2000, p. 12-23

Los relojes de Al-Jazari y otros autómatas. “Arte y Hora” n. 133H16, Mar-Abr 1999, p.34-40

Los relojes de sol. “Astronomía. El universo en tus manos”, Fascículo n. 33, p. 143-144. Barcelona; Ed. Orbis, 1992

Luz del este, luz del oeste. La medida del tiempo en la antigua China. “Arte y Hora” n. 154H36, Nov-Dic 2003, p. 17-25

Maigne, M.. Nouveau manuel complet de dorure et argenture sur métaux au Feu, au Trempé, à la Feuille, au Pinceau, au Pouce et par la Méthode électro-métallurgique : suivi de l’application à l’horlogerie de la dorure et de l’argenture galvaniques de la coloration des métaux par les oxydes métalliques et l’électricité…. París: Librairie encyclopédique de Roret, 1880.

Mas allá del reloj. Relojes moleculares, atómicos e iónicos. “Arte y Hora” n. (en prensa, 2004)

Montañés Fontenla, Luis. Relojes: Diccionarios Antiquaria. Madrid: [s.e.], 1986.

Nexo Time: Revista profesional de comercialización de relojería y sus industrias afines. Madrid: Nexo, [200?]

Notes sobre rellotges de sol al museu de Rubí. “Butlletí G. C. Museu Rubí” n. 34, Mar 1991, p. 134, 135 i 164

Orígenes del reloj de bolsillo. “Arte y Hora” n. 118H1, Mar-Abr 1996, p. 16-18

Oro y plata. Córdoba, 1983-

Precisión. Madrid: Stentor, 1948-

Primus circumdedisti me. El día que perdió Elcano lo recuperó Fogg. “Analema” n. 36, Set-Dic 2002, p. 20

R & E Relojes & Estilográficas. Madrid: Motorpress-Ibérica, 2003.

RB fashion: jewerly and watches magazine. Barcelona: Rateb Beram – RB, [1999]-.

Reloj de arena, icono del tiempo. “Pàmies Collectors” n. 1, Des. 2002, p. 42-44

Relojería catalana del siglo XVIII. “Arte y Hora” n. 120H3, Sep-Oct 1996, p. 6-11

De Mensura Temporis. (1ª parte) “Arte y Hora” n. 123H6, Mar-Abr 1997, p. 8-16 (2ª parte) “Arte y Hora” n. 127H10, Ene-Feb 1998, p. 10-17

Relojes & relojeros. Madrid: Tecnipublicaciones, 1986-

Relojes de “Movimiento Perpétuo”. “Arte y Hora” n. 152H34, Mar-Abr 2003, p. 12-19

Relojes de sol de la Hispania Romana. “Arte y Hora” n. 134H17, May-Jun 1999, p. 10-17

Relojes de sol gallegos. “Arte y Hora” n. 144H26, May-Jun 2001, p. 98-105

Relojes de sol. “Arte y Hora” n. 119H2, May-Jul 1996, p. 4-9

Relojes misteriosos. La imaginación al reloj. “Arte y Hora” n. 148H30, Mar- Abr 2002, p. 16-24

Relojes y estilográficas. Madrid: Motor-Press Ibérica, 2000.

Relojes. Hipólito Navarro S.L. Madrid: Exclusivas de publicidad, [200?], Todorevistas.

Rellotges Catalans del Segle XVIII. Calendari de Serra d’Or pel 1999. Barcelona: Ed. Serra d’Or, 1998

Rellotges de sol de la Catalunya romana. “La Busca de Paper” n. 33, Gen-Abr 1999, p. 18-24

Rellotges i rellotgers al Montblanc del s. XVIII. “Aplec de treballs” n. 11, Centre d’Estudis de La Conca de Barberà. Montblanc, 1993, p. 75-91.

Rellotges i rellotgers de la conca del Llobregat. “XLIV Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos” Sant Vicens de Castellet 2001, p. 209-218. Manresa: Centre d’Estudis del Bages, 2002

Revista Dersa. Madrid: Club Duward, 1963-

Sobre nuestro calendario. “Arte y Hora” n. 137H20, Ene-Feb 2000, p. 6-14

Tres planetarios catalanes (1835, 1895 y 1989). “Arte y Hora” 130H13, Set-Oct 1998, p. 12-19

Un reloj con telégrafo Chappe. “Arte y Hora” n. 142H24, Ene-Feb 2001, p. 8-13

Un reloj de fuego en la Alhambra de Granada. “Arte y Hora” 129H12, May-Jun 1998, p. 28-33

Una exposición sobre el reloj doméstico catalán. “Arte y Hora” 143H25, Mar-Abr 2001, p. 10-21

Una història artesanal pendent. “El País-Catalunya” 1/2/1990

INTELIGENCIA ARTIFICIAL:

Utilizamos Inteligencia artificial Chat GPT y Gemini así como búsquedas en Google.